TitelthemaMit dem Mut der Verzweiflung

Bevor sie ins Licht der Öffentlichkeit traten, durchlebten sie eine »dunkle Nacht der Seele«. Die Trägerinnen und Träger des Alternativen Nobelpreises haben all ihre Kraft für eine lebenswerte Welt eingesetzt. Als Zukunftsmacher sind sie heute weltberühmt.von Geseko von Lüpke, erschienen in Ausgabe #2/2010Allen schlechten Nachrichten, die uns täglich um die Ohren fliegen und uns dazu verleiten, uns entsetzt, entnervt und resigniert von der Welt abzuwenden, steht ein erstaunliches Phänomen gegenüber. Während das Ausmaß, der Umfang und die Geschwindigkeit der Desintegration und der Instabilität von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Systemen zunehmen, wächst dicht unter der Oberfläche dieser besorgniserregenden Szenerie mit ungeheurer Dynamik ein Wurzelwerk, aus dem sich eine völlig neue Zukunft entfalten könnte. Von »No-Future«-Pessimismus kann keine Rede sein, denn die angeblichen »Aussteiger« basteln längst an einer zukünftigen Welt.

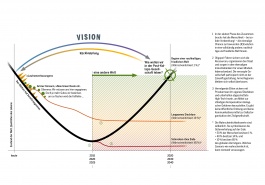

Zwar besteht noch lange kein Grund für entspannten Optimis-mus. Der prognostizierte Kollaps der industriellen Wachstumsgesellschaft in den nächsten dreißig Jahren lässt sich nur abwenden, wenn das alternative Wurzelwerk wächst und immer neue Sprossen durch die verbrannte Erde brechen. Sich zurückzulehnen, um dem Sieg des Guten, Wahren, Schönen entspannt beizuwohnen, wäre fatal.

Mit aller Kraft für ein gutes Leben

»Was aber tun?« fragen sich die meisten. Was tun, wenn die immer augenfälliger werdende Zerstörung der Biosphäre uns immer wieder so tief in Depression und Verzweiflung stößt, dass wir lieber den Kopf in den Sand stecken wollen, auch wenn es uns den Hintern verbrennt? Dabei gibt es weltweit immer wieder Menschen, die sich in der tiefsten Dunkelheit befunden haben und sich gerade deshalb irgendwann dazu entschieden, das zu tun, was die Not wendet. In den letzten drei Jahrzehnten sind einige von ihnen mit dem »Alternativen Nobelpreis« ausgezeichnet worden. Er prämiert seit 1980 alle jene Initiativen, die wider alle Hoffnungslosigkeit und Resignation Kriege beenden, neue Ökonomien modellieren, Menschenrechte bewahren oder indigene Kulturen schützen und selbst in nackten Wüsten zuallererst einen Baum pflanzen. Fragt man die Aktivisten nach konkreten Schlüsselerlebnissen für ihren inneren Wandel, so fällt ihnen die Antwort in der Regel schwer. Und erst im Gespräch wird deutlich, dass die persönliche Neuorientierung meist das Produkt einer ganz persönlich empfundenen Krise war. Einer Krise, in der die alten Erklärungen an Kraft verloren hatten und die Fortsetzung der eigenen Aktivitäten sinnlos und kontraproduktiv erschien. Einer Krise, in der das Modell des eigenen Weltbilds in Stücke zerfallen war und Leere und Orientierungslosigkeit Platz gemacht hatte. Einer Krise, in der die Zerrissenheit, das eine zu wissen und das andere zu tun, so unerträglich wurde, dass eine Not gewendet und eigene Werte entwickelt werden mussten. Die persönlich empfundene Krise erscheint hier als ein Miniaturmodell der gesellschaftlichen und globalen Krise.

Wie aus Aussteigern Einsteiger wurden

Die notwendige Neuorientierung entwickelte sich in den seltensten Fällen aus dem Gefühl, die Welt retten zu wollen, vielmehr aus dem Impuls, die eigene Lebensqualität wiederherzustellen. Bill Mollison beispielsweise, australischer Farmer und Begründer der ganzheitlichen Permakultur, der den Alternativen Nobelpreis schon 1981 erhielt, führt sein persönliches Weltbild natürlicher Harmonie zwar auf eine Kindheit im australischen Busch und endlose spielerische Naturstudien zurück. Bis er das Gefühl der Verbundenheit jedoch als Modell formulierte und umsetzte, vergingen Jahre der oft verzweifelten Beobachtung der menschlichen Spezies in einer akademisch geprägten Welt, die den Kontakt zur Welt wie zu sich selbst verloren zu haben schien. »Ich fand heraus, dass es völlig egal war, was sie sagten«, erzählt er rückblickend, »nur was sie taten, war interessant, aber es hatte keinerlei Beziehung zu dem, was sie sagten«. Anfang der 70er Jahre kehrte er der akademischen Forschung tief enttäuscht den Rücken, rodete ein Stück Wildnis, baute sich eine Hütte und gab die Menschheit auf. »Ich dachte, ich könnte verschwinden, mich auf einen Berg setzen und dem Zusammenbruch einfach zuschauen. Es dauerte drei Wochen, bis ich realisierte, dass ich zurückkehren und kämpfen musste. Man muss rausgehen, um wieder reinzuwollen.« Dabei war die existenzielle Auseinandersetzung mit dem Überleben in den australischen Outbacks für den Farmer der Durchbruch zu einem neuen Verständnis der Natur und einem Ausbruch aus der Depression: »Als mir da draußen die Idee der Permakultur kam, war das fast so, als hätte sich etwas in meinem Gehirn verändert, ich konnte es gar nicht so schnell aufschreiben, wie es entstand. Es ging um die praktische Anwendung. Solange man nicht tut, was man weiß, hat man eine Mauer im Gehirn. Sobald man sich aber sagt: ›Es wäre wunderbar, wenn ich das, was ich weiß, in mein Leben brächte‹, ist das so, als würde sich das Ganze wie ein Teppich vor einem ausrollen. Man muss bloß den einen Knoten lösen.«

Von einer ähnlichen Zerreißprobe berichtet der südafrikanische Dissident Patrick van Rensburg – wie Mollison Preisträger der 80er Jahre. Er wuchs in einer gutbürgerlichen Familie auf, die von der Moral des Rassismus geprägt war. Rensburg studierte, machte im Staatsdienst pflichtgemäß Karriere und vertrat die Politik seines Landes als Diplomat so lange, bis seine eigenen Werte es nicht länger zuließen: »Ich musste eine Politik verteidigen, die ich in wachsendem Maß für rassistisch, unterdrückend, schlecht und böse hielt. Wenn ich sie verteidigte, war ich gezwungen, zu lügen. Je mehr ich über die Apartheid herausfand, desto klarer wurde mir, dass ich so nicht weitermachen konnte. Also entschied ich mich dagegen, kehrte zurück, suchte den Kontakt mit Schwarzen und entdeckte, dass wir letztlich die gleichen Menschen sind.«

Dem chilenischen Wirtschaftswissenschaftler Manfred Max-Neef wiederum wurde eines Tages deutlich, dass er zu einer Gattung »gefährlicher Leute« gehörte. Er folgte dem Gefühl, »unbekümmert an einem obszönen Ritual teilzunehmen, als sei ich dafür engagiert, Armut zu diagnostizieren, zu messen und Indikatoren für eine prozentuale Abgrenzung zu ersinnen« und überdachte seine Rolle als Ökonom. Er wählte einen radikalen Weg des Ausstiegs, räumte seinen Schreibtisch im klimatisierten Büro der Universität und verschwand für Jahre in den Favelas, trieb sich mit landlosen Bauern herum, saß in indigenen Gemeinschaften mit den Ältesten ums Feuer und verbrachte Nächte in den Wellblechquartieren der Obdachlosen oder den Pappkisten der Straßenkinder. Als der Ausstieg zu Ende war, kam er als neuer Ökonom an die Universität und lehrte mit der »Barfuß-Ökonomie« »jene wirtschaftlichen Gesetze, nach denen 80 Prozent der Weltbevölkerung leben: Solidarität, Kooperation, Mitgefühl, Liebe«.

Dem Brasilianer José Lutzenberger, der in einem ersten Ausstieg seinen Beruf als Düngemittelverkäufer an den Nagel gehängt hatte, dürfte es ähnlich gegangen sein, als er Jahre später seine Tätigkeit als Umweltminister quittierte, weil er merkte, dass er der Regierung nur als Alibi diente. Ähnlich auch die Atomphysikerin Vandana Shiva, Preisträgerin von 1992, die erst voll innerem Schmerz begreifen musste, welche Auswirkung die Atomindustrie für die Welt außerhalb der Labore hatte. Oder der thailändische Reformer Sulak Siveraksa, der sich eines Tages sagen lassen musste, dass jede Sozialpolitik ohne Kenntnis der Lebensbedingungen von Armen nichts weiter sei als »intellektuelle Onanie«. Sulak Sivaraksa verließ den sicheren Hafen des akademischen Elfenbeinturms und lebte mit den ärmsten Bauern. Der Norweger Johan Galtung machte den Schritt, indem er seine Karriere als Friedensforscher mit einer Kriegsdienstverweigerung begann. George Vithoulkas’ Weg zum griechischen Pionier der Homöopathie begann mit zaghafter Selbstmedikation nach einem schweren Verkehrsunfall – ein Durchbruch ins Neue am Rand des Todes.

Ein gesunder Egoismus führt zu wirkungsvollem Wandel

»Man kann nicht die ganze Welt ändern«, fasst die Inderin Anuradha Mittal zusammen, die Jahr für Jahr gemeinsam mit anderen entscheidet, wer den Preis erhält. »Aber wenn ich für mich selbst eine bessere Welt will, kann ich etwas dafür tun.« Das klingt, als bräuchte es einen buchstäblich »gesunden« Egoismus, um wirkungsvoll Reformen durchzusetzen. Es scheint, dass wir zur Evolution als Ganzer dann wirkungsvoll beitragen, wenn jeder einzelne das eigene Potenzial im Sinn einer authentischen Selbstverwirklichung bestmöglich zur Entfaltung bringt. Fast alle der preisgekrönten Aktivisten haben nach Alternativen auf ihrem persönlichen Lebensweg gesucht, weil ihnen ihr Gefühl sagte, dass sie aus Gründen der eigenen Würde nicht weitermachen könnten wie bisher.

Um bei allem gesunden Eigeninteresse nicht in die Egozentrik abzugleiten, scheint es aber dringend geboten, das eigene Engagement immer in den Kontext eines größeren Lebensnetzes zu stellen. Viele Aktivisten berichten von einem tiefen Naturbezug, der weit über ein theoretisches Verständnis der gegenseitigen Abhängigkeit hinausgeht. Natur, besonders im »wilden« Zustand, gilt vielen als primärer Bezugspunkt, psychische Tankstelle, Maßstab des Handelns. »Wenn ich fertig bin mit den Menschen und keinen Trost mehr finde, dann ist die Kraftquelle für mich große Natur«, bestätigt Michael Succow, der nach Jahren der Unterdrückung als Dissident als letzter Umweltminister der untergehenden DDR riesige Landstriche im Handstreich zu Naturschutzgebieten machte. In Momenten der Verzweiflung macht er sich den »Ausstieg« zur Medizin. »Dann ziehe ich mich zurück in irgendwelche große Landschaften, wo ich auf einem Berg sitze oder durch ein Moor streife. Danach kann ich zurückgehen und weitermachen.«

Der Ruf der Seele ist von politischer Relevanz

Was lässt sich lernen aus den inneren Kämpfen der großen Vorbilder? Sie alle ließen sich vom Mangel an Gerechtigkeit, Frieden, Essen, Erziehung, Zukunft tief berühren. Sie wollten sich abwenden, aussteigen, und in dieser Bewegung fanden sie zu sich selbst und dem Neuen, das sie in die Welt bringen konnten. Es scheint also, als sollte man den eigenen Impuls zum Wandel ernstnehmen, das Existenzrecht persönlicher Visionen anerkennen und den scheinbar »privaten« Ruf der Seele nach einem anderen Leben in seiner politischen Relevanz begreifen.

Wenn ein Sturm bisher für stabil gehaltene Bäume fällt, so sagt die Alternative Nobelpreisträgerin und Aktivistin gegen den Welthunger, Frances Moore-Lappé, ermöglicht das den Blick auf die ansonsten verborgenen Wurzeln und ihren Zustand. Diese Metapher verdeutlicht, dass wir uns durchaus in einem heftigen Sturm befinden, bei dem einiges zu Bruch geht – dass wir aus diesem Chaos und dem Kleinholz, das der Sturm hinterlässt, aber nicht nur etwas lernen, sondern sogar eine neue Zukunft bauen können.

Das Wort »Katastrophe« bezeichnet im Griechischen die gefährliche Kurve bei antiken Wagenrennen im Stadionrund, an der so mancher Wagenlenker stürzte. Das Wort ist damit keine Aufforderung zum Stillstand, sondern zur Achtsamkeit beim Richtungswechsel. Dabei wissen wir nicht, ob wir scheitern oder gewinnen. Als die Kenianerin Wangari Maathai gegen ihre Trauer über Verwüstung, Landflucht, Slums und Gewalt einen ersten Baum pflanzte, konnte sie nicht wissen, dass daraus eine Bewegung werden sollte, die bis heute mit 30 Millionen Bäumen ihre Heimat neu begrünte. Weder »No-Future«-Lethargie noch ein naiver Zukunfts-Optimismus bringen uns weiter. Wir brauchen, um aktiv zu werden, die Krise als Handlungsimpuls, als Treibstoff für unsere Kreativität. Schauen wir der Krise ins Auge, und schöpfen wir Mut.

weitere Inhalte aus #2 | Aussteigen & Einsteigen