Niemand ist so klug wie wir alle zusammen

Gemeinsam Rat halten – diese archaische Form der Entscheidungsfindung wird heute bewusst im »Way of Council« kultiviert.

Im Rahmen unseres ländlichen Nachbarschaftsnetzwerks haben wir eine Wohnungsbaugenossenschaft für Kauf, Sanierung, Bau und Verwaltung von gutem Wohnraum für alte und neue Bewohner der Region gegründet. Gerade haben wir den Vertrag für ein erstes Haus unterschrieben; Bewerberinnen und Bewerber für die sechs Wohnungen gibt es mehr als genug. Unserem Initiatorenkreis schwebt ein weitgehend selbstverwaltetes Wohnprojekt vor, in dem engere Beziehungen zwischen den Mietparteien entstehen können – aber nicht müssen. Doch wie wird der zusammengewürfelte Haufen dazu kommen, seine Hausangelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen? In den gewohnten Mietverhältnissen ist so etwas ja nicht üblich, und es werden Menschen mit ganz unterschiedlicher Selbstverwaltungserfahrung einziehen. Wir Initiatorinnen und Gründungsgenossen sind uns schnell einig, dass für »unser« Wohnprojekt selbstverständlich das Konsensprinzip gelten soll. Aber: Wie genau läuft so ein Konsensprozess eigentlich ab? Einige von uns haben schon in Gruppen gewirkt, die sich das Prinzip zumindest auf die Fahnen geschrieben haben. Doch wirklich gelungene, übertragbare Praxiserfahrung oder gar eine tiefere Kenntnis der Theorie kann niemand vorweisen. Also sage ich zu, der Sache einmal auf den Grund zu gehen.

Zwei Stränge in Geschichte und Gegenwart stehen für die angewandte Konsens-Basisdemokratie. Daran erinnere ich mich aus der Lektüre von Büchern über matriarchale Völker sowie über die Bewegung nicht-hierarchischer Projekte aus den letzten einhundertfünfzig Jahren. Meine Hoffnung, in diesen Werken Anleitungen für Konsensprozesse zu finden, erfüllen sich allerdings nicht. Doch dafür sind andere hochinteressante Dinge zu erfahren.

Eine uralte Kulturtechnik

Heide Göttner-Abendroth ist Pionierin auf dem Gebiet der modernen Matriarchatsforschung, die jene egalitären Kulturen untersucht, die weder Hierarchien noch Herrschaft kannten, sondern sich zentral nach der Frage der Lebensdienlichkeit ausrichteten – bzw. ausrichten, denn einige, wie etwa die Mosuo in Südchina oder die Minangkabau auf Sumatra, konnten ihre Lebensweise erhalten. Die Autorin berichtet, dass die matriarchalen Völker das Konsensprinzip sowohl im kleinen Rahmen als auch für regionale Entscheidungsfindungen, die Tausende Menschen betreffen, anwenden. Mehrheitsentscheidungen seien dort unbekannt. Ihr zufolge ist das Konsensmodell in Matriarchaten »gegliedert«. Die Menschen fühlen sich in erster Linie ihrem Mutter-Clan zugehörig. Dessen Angelegenheiten werden im Clanrat geregelt, dem alle erwachsenen Mitglieder – meist ab der Pubertät – angehören. Alle Stimmen wiegen hier gleich viel, selbst die Matriarchin als die Person mit der größten Ehrwürdigkeit und Verantwortung hat als Versammlungsleiterin nicht mehr zu sagen als jedes andere Mitglied. Bevor der Rat zusammenkommt, werden anstehende Entscheidungen zunächst getrenntgeschlechtlich beraten. Göttner-Abendroth erläutert: »Matriarchate handeln bewusst danach, dass die Menschheit aus Zweien besteht: Männern und Frauen. Durch diese erste getrennte Entscheidung im Clanhaus geht niemals der Unterschied zwischen der Perspektive der Frauen und derjenigen der Männer verloren, was im Patriarchat allgemein der Fall ist.«

Auf der Ebene der Clans werden interne Konflikte gerne mit Hilfe unbeteiligter Dritter beigelegt, noch bevor der Rat deswegen zusammenkommen müsste. Die Autorin weist auch darauf hin, dass in solchen Kulturen Ältestenräte als bewährte Streitschlichtungsinstanzen existier(t)en. Und überhaupt, so berichtet die Sozialanthropologin Veronika Bennholdt-Thomsen etwa von ihren Aufenthalten in der mexikanischen Stadt Juchitán, seien die Menschen in matriarchalen Gesellschaften quasi permanent damit beschäftigt, im Gespräch den Konsens zu finden. Weit mehr noch als bei uns rede man miteinander nicht nur auf eigens einberufenen Versammlungen, sondern grundsätzlich bei allen Tätigkeiten des Lebensunterhalts, auf dem Markt und anlässlich der häufigen Festivitäten. Matriarchale Konsenspraxis sei umfassend, die westliche Vorstellung von »Methoden« oder »Techniken« greife hier zu kurz. Die Versammlungen indigener Bolivianerinnen und Bolivianer erlebte Veronika Bennholdt-Thomsen als mitunter »endloses Palaver«, bei dem jeder Teilnehmer die eigene Sichtweise auch dann detailliert formulierte, wenn sie sich nicht oder nur unmerklich von derjenigen der Vorrednerin unterschied.

Das ursprüngliche Demokratiemodell

Das gegliederte Konsens-Politiksystem matriarchaler Völker setzt sich so fort, dass bei Entscheidungen auf der Ebene eines Dorfs alle Clanräte Delegierte entsenden, die die Position ihres Clans im öffentlich tagenden Dorfrat bindend vertreten. Bindend heißt: »Die Delegierten sind nur die Sprecher des Clans, aber keine Entscheidungsträger, wie es bei Parlamentsabgeordneten in unserer Demokratie der Fall ist.« Stellt sich im Dorfrat heraus, dass noch kein Konsens hergestellt werden kann, kehren die Sprecher in ihre Clanhäuser zurück, wo sie über den Stand der Dinge berichten. Nun beginnen die Beratungen auf unterster Ebene erneut, bis ein zweiter Konsens gefunden ist, der abermals vom Sprecher oder der Sprecherin in den Dorfrat getragen wird. Das geht so lange hin und her, bis im ganzen Dorf Einvernehmen gefunden ist.

Nach denselben Prinzipien funktioniere das System auf Stammes- bzw. Volks- oder Nationenebene in Regionen mit bis zu 3000 Einwohnerinnen. Jenseits dieser Größenordnung gehe die Transparenz verloren, und eine Konsensbildung werde undurchführbar, meint Göttner-Abendroth. Bei unüberwindbaren Konflikten zwischen Clans komme es in Matriarchaten nicht zum Bürgerkrieg, sondern ein Clan, der anders leben möchte als der Rest, zieht aus und siedelt sich an einem anderen Ort der Region an. In der Regel dauere es nicht lange, bis zum Herkunftsdorf wieder freundschaftliche Beziehungen aufgenommen und mittels wechselseitiger Besuche zwischen »Tochterdorf« und »Mutterdorf« gepflegt werden.

Renaissance des Konsenses in der antiautoritären Bewegung

Das Buch »Anarchie!« des 2009 verstorbenen Horst Stowasser ist ein kurzweilig zu lesendes Standardwerk. Nach der Lektüre des Kapitels zum anarchistischen Rätedemokratiemodell – das dem matriarchalen in den Grundzügen gleicht, abgesehen freilich von dessen Geschlechtertrennung und dem allgemeinen Verwandtschaftshintergrund – komme ich nicht umhin, die mehr als anderthalb Jahrhunderte alte Anarchobewegung als treibende Kraft hinter der Renaissance des Konsenses zu vermuten. Denn mit Konsensentscheidungen wird seit Jahrzehnten wieder in Gemeinschaften, Gemeinden, Projekten, politischen Zirkeln und sogar in Firmen experimentiert.

»Dieses System funktioniert in den wesentlichen Punkten besser und angenehmer als alles, was ich bisher in der Welt der autoritären Strukturen erlebt habe, und wenn es unverkrampft und souverän gehandhabt wird, ist es sogar effizienter«, schreibt Horst Stowasser. Er habe sich dabei fast immer als freier und schöpferischer Mensch verwirklichen können, und er habe viele andere kennengelernt, die in solcher Umgebung überhaupt erst zu Selbstbewusstsein gelangten und lernten, kreativ zu denken und souverän zu handeln. Ähnliches bringt auch Uli Barth, Gründungsmitglied der Kommune Niederkaufungen, zum Ausdruck, wenn er davon spricht, dass Konsens »eigentlich eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung« sei. Die Praxis führe dazu, sich auch über die Versammlungen hinaus im Alltag verstärkt mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen in Beziehung zu denjenigen der anderen auseinanderzusetzen.

Laut Stowasser stehen die Bedingungen für Konsens-Experimente inmitten einer nicht-solidarischen Umgebung eher schlecht. Das zeige anschaulich das Beispiel der Grünen, die mit ihren anfänglichen basisdemokratischen Versuchen im Rahmen »eines autoritären, machtbesessenen und karrieregeprägten Parlamentsapparates« zum Scheitern verurteilt gewesen seien.

Vor- und Nachteile

Für den Autor von »Anarchie!« bedeutet das Konsensprinzip, dass »nach Möglichkeit ein gemeinsamer Standpunkt gefunden wird, der mitgetragen wird, selbst wenn nicht alle restlos davon überzeugt sind. Das dauert natürlich länger, führt jedoch dazu, dass alle Probleme wirklich ausführlich dargestellt werden und Für und Wider zur Sprache kommen. Das bewirkt in der Praxis überraschend oft, dass Menschen ihre vorgefasste Meinung ändern, weil sie zuhören und nachdenken. […] Ist ein Konsens gefunden, stellt sich erstaunlich oft ein Gefühl der Befriedigung ein.« Notfalls hat jede und jeder das Recht, mittels Veto den Konsens zu verhindern.

Konsenssuche sei insbesondere dann langwierig, wenn man zu schematisch vorgehe und aus Prinzip jede Kleinigkeit in der Gesamtgruppe ausdiskutieren wolle. Stowassers Hinweise sind hier deutlich: »Wer nicht souverän mit den Elementen ›Delegation‹, ›Vertrauen‹ und dem Zusammenspiel von Groß- und Kleingruppen umgehen kann, wird wenig Freude an Basisdemokratie und Konsens haben.« An anderer Stelle schreibt er, dass es nötig sei, das Konsensprinzip mit der Ethik eines anarchistischen Menschenbilds zu verbinden, das unter anderem davon ausgehe, »dass Menschen unterschiedlich sind, widersprüchlich und sensibel«.

Kritikern, die einwenden, dass Konsensentscheidungen und kollektives Arbeiten tendenziell immer zu einem grauen Mittelmaß führten, gibt Stowasser recht: Brillante Ideen hätten es hier tatsächlich schwer, und unterm Strich bleibe die ganze Gruppe deshalb konservativ. Doch das gelte in ähnlicher Weise für Mehrheitsentscheidungen und überhaupt für alle Fälle, in denen zwei oder mehr Menschen etwas gemeinsam unternehmen wollen.

Wenn sich die Einheit der Gruppe durch einen dauerhaften Dissens als künstlich erweise, würden sich eben fortan zwei Gruppen auf verschiedenen Grundlagen neu formieren – das »Tochterdorf«-Prinzip. Als Notlösung könnte eine Abstimmung nach dem Mehrheitsprinzip immerhin zu klaren Fronten führen, bei denen alle wüssten, woran sie sind. Die hierauf folgende Passage scheint mir für die Einschätzung des Konsenses sehr bedeutsam zu sein: »Darum ist in vielen Gruppen der Konsens kein Muss, sondern ein Soll, damit der Rat sich nicht selbst schachmatt setzt. Es gibt Situationen, in denen am Ende eine Abstimmung eine passable Lösung ist. Sie ist aber selbst dann eine ›bessere‹ Art der Abstimmung, weil nämlich zuvor wirklich jede Meinung gehört und erwogen wurde.« Nach des Autors Erfahrung kommen jedoch auch solche Notabstimmungen in der Praxis nur selten vor.

Konsens – so geht’s (nicht)

Während Horst Stowasser einerseits vor einem allzu schematischen Vorgehen warnt, so meint er doch auch, dass »die Praktikabilität des Konsensprinzips wesentlich von den eingesetzten Techniken« abhängt. Was das betrifft, so bekam ich schließlich eine Kurzbeschreibung der konkreten Abläufe eines »formellen Konsensprozesses« über eine Freundin aus einem selbstverwalteten Hausprojekt (siehe Kasten auf Seite 40). Dessen Initiatorinnen hatten sich ursprünglich darauf geeinigt, das Konsensprinzip für die Mieterversammlungen festzuschreiben. Allerdings, so die Freundin, zeigten sich in der heutigen Mieterschaft viele mit dieser Praxis gar nicht einverstanden. Dabei beschreibt die Anleitung zu der dort verwendeten Methode eigentlich schon in den ersten Sätzen, dass jede nach Konsens strebende Gruppe sich unbedingt über die gemeinsamen Werte und Prinzipien bewusst werden müsse. Sei dies nicht der Fall, komme es zu unglücklichen Situationen wie in besagter Hausgemeinschaft: Nur eine Minderheit ist dort bereit, alle Argumente ausführlich anzuhören. Die Mehrheit rollt, wenn Bedenken vorgetragen werden, die Augen und fragt: »Können wir darüber nicht einfach schnell abstimmen?«

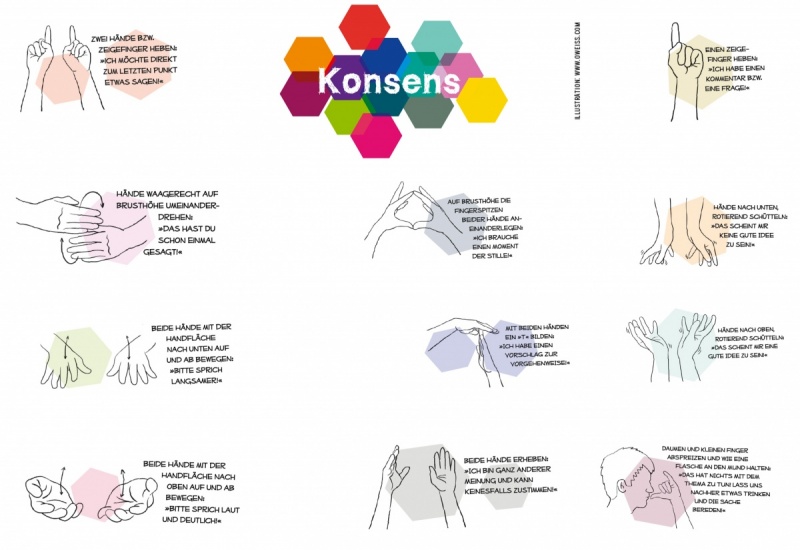

Besser klingen die Erfahrungen in der bereits erwähnten Kommune Niederkaufungen, die das Konsensprinzip seit ihrer Gründung vor 26 Jahren nutzt. Bis 1990 gab es ein wöchentliches Gesamtplenum, doch seitdem die Gruppe zu groß geworden ist –derzeit rund 60 Erwachsene –, werden die zu entscheidenden Dinge zunächst in Untergruppen diskutiert. In der Praxis läuft es häufig so, dass Vorschläge eine Woche lang in ausführlicher, schriftlicher Form ausgehängt werden. Im nächsten Wochenplenum macht man in der Art der auf diesen Seiten abgebildeten Gesten ein sogenanntes Stimmungsbild. Gibt es keine ernstzunehmenden Widerstände, folgt die Annahme des Vorschlags meist eine Woche darauf.

Laut Gründungsmitglied Uli Barth ist allerdings die Beteiligung an den Versammlungen in den vergangenen fünf Jahren von über 70 Prozent auf etwas mehr als 50 Prozent zurückgegangen, was er persönlich als ebenso unbefriedigend erlebt wie die Tatsache, dass niemand außer ihm sich die Mühe mache, im Archiv nachzuschlagen, welche Argumente womöglich schon vor 20 Jahren ausführlich diskutiert worden sind. Ansonsten zieht er ein positives Fazit. Fast immer habe man gute, einvernehmliche Lösungen finden können. Nur in äußerst seltenen Fällen seien Leute in letzter Konsequenz ausgezogen. Überhaupt, so erzählt er, seien Blockadesituationen kaum je vorgekommen. Wenn allerdings doch einmal, so habe dies das Bild des Konsensprinzips bei vielen Kommunemitgliedern übermäßig ins Negative verzerrt. Vielleicht sei es dieser Sorge vor lähmender Blockade geschuldet, dass man von einer amerikanischen Gemeinschaft einen Passus übernommen habe, der das Vetorecht in gewisser Weise entschärft, indem er Blockaden verlässlich auflöst. Aus fehlendem Anlass sei die Methode aber bislang noch nicht zur Anwendung gekommen.

Die Entscheidung reifen lassen

Zur Frage der dem Konsensprinzip nachgesagten Langwierigkeit meint Uli Barth, dass seiner Erfahrung nach nur wenige Entscheidungen einer wirklich raschen Lösung bedürften. Ein Verdacht keimt auf. Könnte die hier anklingende, geduldige Haltung nicht etwa ein positiver Aspekt von wahrer Konsenskultur sein: einer Entscheidung wirklich die Zeit zu lassen, die sie braucht, um sich herauszuschälen? Wie oft werden in unserer derzeitigen Kultur Entscheidungen übers Knie gebrochen, ja, gewaltsam herbeigeführt, weil scheinbar die Zeit drängt? Könnte es nicht sein, dass gemeinschaftliche Entscheidungen lebensdienlicher – und damit alles in allem vielleicht sogar zeitsparender – ausfallen, wenn die Gruppe ihr Reifen zulässt? Und: Warum eigentlich scheint uns – und offenbar auch vielen Kaufunger Kommunarden – die Diskussions-»Arbeit« notwendigerweise so anstrengend, so lustfeindlich? Geht das auch irgendwie anders? Indigene Völker nehmen ihre Versammlungen ja offenbar nicht als etwas vom sonstigen Leben Getrenntes wahr, und sie haben auch kein Problem damit, sich sehr viel Zeit dafür zu nehmen. Ralf Burnicki, Autor des Buchs »Anarchismus und Konsens«, stellt sich vor, wie es wäre, wenn Entscheidungsfindungsveranstaltungen eine ähnlich hohe Attraktivität entfalteten wie heutzutage die Fussballkultur, die zahlreiche Menschen ja regelmäßig begeistert durch das ganze Land und noch weiter reisen lässt.

Die »Ratschlag« genannten, zentralen Versammlungen der deutschen Sparte der globalisierungskritischen Nichtregierungsorganisation Attac sind Veranstaltungen, zu denen Hunderte oder gar Tausende Menschen zusammenkommen, um sich nach dem Konsensprinzip zu organisieren. Attac-Mitglied Richard Schmid begrüßt die Anwendung dieses »zutiefst anarchistischen Prinzips« in einer Organisation, die viel mehr einer Partei als einer Gemeinschaft gleicht. Er beobachtet aber auch, dass aufgrund der hohen Zustimmungshürde tiefgreifende Veränderungsvorschläge kaum eine Chance auf Annahme haben. Richards Resümee zur Konsenspraxis bei Attac ist zwiespältig und scheint mitunter sogar widersprüchlich. Einerseits zeigt er sich fasziniert von der Tatsache, dass das Verfahren in dieser großen Organisation mit einigen Zehntausend Mitgliedern insgesamt so weit klappt, dass es nicht in Frage gestellt wird. Andererseits gibt Richard doch zu, dass so ein Versammlungswochenende oftmals nicht die Zeit bietet, um eine dem Konsens förderliche Vertrauenskultur entstehen zu lassen. Attac Deutschland wachse zwar immer noch an Mitgliedern, allerdings beobachtet Richard, dass auch sehr viele Menschen frustriert wieder gehen, weil sie mit dieser »sehr mühsamen Prozedur« ihre Anliegen nicht umsetzen können.

Noch weniger erfreulich klingt zunächst, was ich über eine weitere große Organisation in Erfahrung bringe. Denn auch die Artabana-Bewegung zur solidarischen Gesundheitsfinanzierung mit ihren etwa 3000 Mitgliedern hat vor einigen Jahren für ihre Bundesversammlungen das Konsensprinzip eingeführt. Die Kommunikationslehrerin Ulrike Laubenthal führte damals mit Delegierten aus den Regionalgruppen ein Konsenstraining durch, bei dem eine Technik mit sechs Abstimmungsstufen eingeübt wurde. Womöglich hat man hier jedoch die Notwendigkeit übersehen, das Prinzip bereits auf der Ebene der Basisgruppen zu implementieren. Artabana-Mitglied Beate Küppers berichtet jedenfalls von mangelndem Konsens-Bewusstsein. Einige Teilnehmer hätten aus Unverständnis des Diskussionsgegenstands mitunter die Veto-Funktion in unzulässiger Weise genutzt, um mal aus Prinzip oder auch quasi »erstmal präventiv« Entscheidungen zu blockieren. Außerdem sei man bei sich abzeichnenden Blockadesituationen oft vorschnell auf die Option einer Abstimmung nach Zweidrittelmehrheit verfallen, was das Konsensprinzip letztlich ausgehöhlt habe. Diese Praxis ist vor dem Hintergrund einer emotional geführten Diskussion zu sehen: Die Bewegung geriet in der jüngeren Vergangenheit über die existenzielle Frage der staatlichen Anerkennung als anderweitige Absicherung im Krankheitsfall in heftige Auseinandersetzungen und schließlich in eine Sackgassensituation, bei der sich zwei offenbar unvereinbare Ansichten gegenüberstanden. Beate hat nun das Gefühl, »mit dem Konsens gescheitert zu sein.« Doch die sich abzeichnende Trennung der beiden Strömungen innerhalb der Artabana-Bewegung ist ja, wie wir nun wissen, durchaus eine legitime Option im Konsens-Weltbild …

Kein Konsens zum Konsens

Die Frage »Konsens oder Mehrheitsentscheid?« wird immer wieder kontrovers diskutiert. Das Recht von Minderheiten, die von der Mehrheit gewünschte Veränderung per Veto zu blockieren, sei zutiefst undemokratisch, argumentiert etwa der anarchistische Autor Tom Wetzel. In Hinblick auf Gerechtigkeit geht es ihm zufolge aber letztlich gar nicht so sehr um das eine oder andere Verfahren, sondern vor allem um die entscheidende Frage, ob die betreffende Gruppe bzw. Organisation grundsätzlich hierarchisch strukturiert ist oder ob sie ohne Machthäufung und Hierarchien auskommt.

Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt Mark Lance, anarchistischer Professor für Gerechtigkeits- und Friedensforschung an der Georgetown University, der explizit zwischen der »Prozedur« (also dem Verfahrens-Regelwerk) und der »Praxis« der Entscheidungsfindung einer jeweiligen Gruppe unterscheidet. Weniger die Frage »Konsens oder Mehrheit?« sei entscheidend, sondern die gelebte Diskussionskultur. Lance kommt in seiner Analyse zu der Einschätzung, dass Prozeduren eher in Richtung Mehrheitsentscheid gehen sollten – »aber nur im Dienst einer Praxis, die von einem deutlichen Bekenntnis zum Konsens geprägt ist«. Eine antiautoritäre, demokratische Organisation dürfe nicht den Fehler machen, sich über eine Reihe formaler Prozeduren zu definieren: Regeln sollten nie mehr als nur Werkzeuge sein.

Anders ausgedrückt: Es kann niemals darum gehen, sich verbissen an irgendwelchen Methoden abzuarbeiten, sondern es bedarf vorrangig immer der Entwicklung einer – möglichst kleingliedrigen – Vertrauenskultur. Dies werde ich also unserer Mieterinnengruppe raten: In der Theorie das Mehrheitsprinzip festlegen, um immer handlungsfähig zu bleiben. Doch in der Praxis der Diskussionskultur immer viel Zeit einplanen und den Entscheidungen ihren nötigen Raum geben, um allen Stimmen ausführlich Gehör zu schenken – und möglichst den Konsens zu finden. •

Jede Menge Stoff zur Vertiefung der Konsensfähigkeit

• Heide Göttner-Abendroth: Der Weg zu einer egalitären Gesellschaft. Prinzipien und Praxis der Matriarchatspolitik. Drachen Verlag, 2008

• Horst Stowasser: Anarchie! Idee, Geschichte, Perspektiven. Nautilus, 2007, Eine frühere Fassung des Buchs kann von www.mama-anarchija.net heruntergeladen werden.

• C. T. Lawrence Butler, Amy Rothstein: On Conflict and Consensus. Food Not Bombs, 1991, Fassung von 2007 zum Herunterladen: www.consensus.net/pdf/consensus.pdf

• Tom Wetzel: Über die Organisierung. Zu Konsens, Mehrheiten und Verantwortlichkeiten. Artikel aus dem Jahr 1988 auf www.direkteaktion.org/215/uber-die-organisierung

• Mark Lance: Prozessfetisch. Eine tiefgehende Analyse der Kontroverse über Konsens oder Wahl zur kollektiven Entscheidungsfindung, Artikel aus dem Jahr 2005 auf www.systempunkte.org/article/prozessfetisch

• Ralf Burnicki: Anarchismus und Konsens. Gegen Repräsentation und Mehrheitsprinzip: Strukturen einer nichthierarchischen Demokratie. Edition Av, 2002; Die anarchistische Konsensmethode. Vortrag des Autors, verfügbar auf http://republicart.net/disc/aeas/burnicki01_de.htm

_______________________________________

Systemischer Konsens

Möglichst alle vom eigenen Vorschlag überzeugen – diese Idee von Konsensfindung führt in die Sackgasse, ist aber weit verbreitet. Das »systemische Konsensieren« wirkt dem entgegen, indem es – wie alle sinnvollen Konsensmethoden – den Bedenken vor der Argumentation »für« eine Lösung den Vorrang gibt. Die Anfänge der Methode gehen zurück bis in die 70er Jahre, als zwei Systemanalytiker der damals jungen Computerindustrie einen »machtfreien Verständigungsraum« schaffen wollten. Erst 2005 wurde die Methode durch das Buch »Das SK-Prinzip« breiter bekannt.

Systemisches Konsensieren beginnt mit einer Phase, in der eine Gruppe möglichst viele verschiedene Vorschläge erarbeitet. Dann wird festgestellt, welcher den geringsten bzw. gar keinen Widerstand bei allen Beteiligten hervorruft. Die Vorschläge werden entsprechend ihres Widerstandsgrads sortiert, und so lässt sich schnell die Frage stellen, ob die wenigen nicht bereit wären, mit der Lösung, die für die allermeisten tragbar ist, mitzugehen. Was nach einem langweiligen Weg des geringsten Widerstands klingt, zeigt sich in der Praxis als für die Beteiligten erfreuliche Steigbügelhilfe, aus dem Muster »Ich will ›meins‹ durchsetzen!« auszutreten und sich zur Suche nach dem aufzuschwingen, was gemeinschaftlich tragfähig ist.

Es gibt mehrere Methoden, den Widerstandsgrad festzustellen, etwa durch einen »Konsensierungsfächer« aus Ziffernkarten von 1 bis 10 für niedrigen bis großen Widerstand. So ergibt sich für jeden Vorschlag ein Wert, nach dem sortiert werden kann. Unbürokratischer sind Handzeichen: Eine Hand für Bedenken, zwei Hände für starke Bedenken oder gar ein Veto – je nach den Spielregeln, die sich die Gruppe gibt. Selbstverständlich kommt es wesentlich darauf an, nicht dogmatisch vorzugehen, sondern herauszufinden, was zur jeweiligen Konsenskultur am besten passt.

_______________________________________

Formeller Konsens

Die Anleitung »On Conflict and Consensus« der amerikanischen Politaktivisten C. T. Butler und Amy Rothenstein führt anschaulich durch die drei bzw. vier Stufen eines Konsensfindungsmodells und erläutert zudem knapp die unabdingbaren Werte, Prinzipien und Umgangsformen für funktionierende Konsensprozesse. Dazu gehört auch eine Rollenverteilung für Moderation, Agendaplanung im Vorfeld der Erörterung, Friedens- und Zeitwahrung sowie für das Schreiben und das Protokoll.

Ihr Modell kennt drei Stufen sowie die Phase der Präsentation eines Vorschlags. So sollte ein zur Entscheidung anstehender Vorschlag den Beteiligten mit möglichst viel Vorlaufzeit einschließlich aller Hintergrundinformationen in schriftlicher Form vorliegen. Bei der Entscheidungssitzung lässt die Moderation zunächst nur Verständnisfragen zum vorgestellten Vorschlag zu. Erst wenn diese beantwortet sind, beginnt die Gruppe in der ersten Stufe mit der breiten Diskussion der Angelegenheit. Dazu heißt es: »Bedenken dürfen diese Diskussion nicht beherrschen, sie werden nur notiert, dann geht es weiter mit dem Vorschlag als Ganzem.« Bei allgemeiner Zustimmung zum Vorschlag bereits in dieser Phase fragt die Moderation dennoch nach etwaigen Bedenken, denn es sei von größter Wichtigkeit, diese freimütig und wahrhaftig zur Sprache zu bringen: »Der einzelne ist dafür verantwortlich, Bedenken zu äußern, die Gruppe dafür, sie aufzulösen.« Wenn Einigkeit gefunden zu sein scheint, erklärt die Moderation nach einer gewissen Zeit der Stille den Konsens für erreicht.

Die Struktur der Methode eines »formellen Konsenses« bewirkt eine Trennung zwischen dem Erkennen sowie dem Diskutieren und Auflösen von Bedenken. Die zweite Stufe ist dem Erkennen von Bedenken gewidmet. Sie werden vom Schreiber aufgelistet und gruppiert, um verwandte Fragestellungen gemeinsam bearbeiten zu können. Am besten werden sie so formuliert, als ob es möglich sei, sie aufzulösen.

In Stufe drei ist Raum dafür gegeben, alle Einwände in Gesprächen aufzulösen. »Die Moderation geht durch die Liste der Bedenken und streicht, nach Rückfrage an die Gruppe, solche, die aufgelöst oder nicht mehr relevant sind.« Außerdem stellt sie regelmäßig sicher, dass alle Beteiligten ein volles Verständnis der Argumente haben, und fragt auch nach eventuell neu aufgekommenen Bedenken. Der Vorschlag und die zugehörigen Einwände werden im Lauf der Diskussion gegebenenfalls neu formuliert. In Stufe drei bleibt der Austausch »fokussiert auf ein Bedenken und macht Vorschläge für die Auflösung. Wenn keine neuen Vorschläge kommen und das Bedenken noch nicht aufgelöst ist oder die in der Agenda vorgegebene Zeit verbraucht ist, muss eine der alternativen Abschlussoptionen gewählt werden«.

Solche Optionen könnten entweder darin bestehen, dass eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern verschiedener Meinungen beauftragt wird, für die Gesamtgruppe das Anliegen weiter zu klären und neue, kreative Lösungen zu finden. Wenn die Zeit drängt, kann so eine Arbeitsgruppe notfalls auch im Konsens bevollmächtigt werden, die Entscheidung für die Gruppe zu treffen. Eine weitere Option sind Enthaltungen, also die Entscheidung trotz eigener Bedenken anzunehmen. Hierbei sei es wichtig, »dass ein unaufgelöstes Bedenken Teil des angenommenen Vorschlags wird«. Führen starke Bedenken zu einem Veto, erklärt die Moderation, dass kein Konsens gefunden wurde.

_______________________________________

Gemeinsam Rat halten – diese archaische Form der Entscheidungsfindung wird heute bewusst im »Way of Council« kultiviert.

Man lese dieses Buch unbedingt unter einem Baum! Dort koste man die Duft-, Tast- und Schmecknähe seiner ungezählten sinnlichen Bestandteile voll aus, streichele ihn, stecke die Nase tief in seine Rinde. »Der Baum« erschließt nach und nach die immer noch nicht

Schon in meiner Jugend ermüdete ich, wenn ich am Cello saß und ein Notenblatt nach dem anderen aufgelegt wurde. So schön die klassische Musik sich zuweilen anhörte, meine eigene war es nicht. Doch gab es sie überhaupt, diese eigene Musik? Ich suchte und fand. Nach