Warum in die Ferne schweifen?

Gerade beim Einmachen und Einkochen verwenden wir selbstverständlich exotische Zutaten. Wie kommen sie auf einem menschenfreundlichen Weg in die Küche?

Versonnen schaute er auf die Roten Bete, die es sich auf einem Bett aus Stroh gemütlich zu machen schienen: »Da liegen sie jetzt. Bestimmt erzählen sie sich den ganzen Winter lang Geschchten.« Matthias Fersterer, Klein-Jasedower Oya-Redakteur, half im vergangenen Jahr beim Anlegen der Miete, in der die Rübenernte unseres Ackers den Winter über lagern sollte. Sein Kommentar machte mir bewusst, wieviel Lebendigkeit in diesen Wurzeln steckt. Wenn ich sie im folgenden Jahr wieder einpflanzte, würden sie blühen und uns Saatgut bescheren.

Unsere Miete sah am Schluss aus wie ein überdimensionaler Maulwurfshaufen. Aus mehreren Schichten Roter Bete, Rindenmulch und Stroh war eine kleine Pyramide entstanden, die wir erst mit einer Erdschicht, dann mit einer dünnen Strohschicht und schließlich einer weiteren Schicht Erde überhäuften. So hatte auch der schlimmste Frost keine Chance, in die Wurzeln zu kriechen. Wann immer ich im Winter eine Ladung dunkelroter Knollen holte, kam ich mir vor wie ein Tier aus dem Wald. Nichts Menschengemachtes kam mir dabei in die Quere: ein Haufen Feldfrüchte, Stroh, Rinde, Erde – sonst nichts.

Vor ein paar Jahren hatten wir aus Sorge vor Wühlmäusen Plastikbottiche zur Lagerung unseres Wurzelgemüses in der Erde versenkt. Solche Konstruktionen werden »Feldkeller« genannt. Einmal fiel die Pastinaken-Ernte so reichlich aus, dass für eine Schubkarre voll Möhren kein Bottich mehr übrig blieb. Kurzerhand schütteten wir die Wurzeln auf einen Haufen und packten Erde und Stroh darauf – mit dem Ergebnis, dass sie in der oberirdischen Miete noch besser durch den Winter kamen. Der Wühlmausfraß hielt sich zum Glück in Grenzen. Katzen und Wiesel helfen gegen diese Gartenbewohner sowieso besser als alle anderen Versuche, sie fernzuhalten.

Die einfachste Lösung ist oft die Beste. Dabei ist die archaische Technik des Einmietens durchaus eine Wissenschaft für sich. Besonders bei der Entnahme der Früchte ist Sorgfalt angebracht: Es lohnt sich, ganz unten anzufangen und darauf zu achten, dass die weiter oben liegenden Früchte nachrutschen. Wenn vorne in der Miete ein kleiner Hohlraum entsteht, weil die äußere Erdschicht gefroren ist und nicht alles schön zusammenrutschen will, muss dieser mit trockenem Heu ausgestopft werden. Die Öffnung selbst wird auch nach jeder Entnahme wieder mit Stroh und Erde verschlossen.

Der Bauer und sein Handbuch

Auch die Runkeln für unsere Schafe kommen in eine Miete. Nachbar Olaf Schröder half uns im letzten Herbst, Sand darüberzuschaufeln und meinte: »Wir haben immer noch ein Rohr zur Belüftung reingesteckt.« Das steigerte mein Interesse an der Wissenschaft des Mietenbauens.

Wir können hier gewiss von unseren einheimischen Nachbarn noch viel lernen. Zum Beispiel von Christian Kickhefel. Der Nebenerwerbslandwirt wohnt in der von Wolf Biermann zu DDR-Zeiten melancholisch besungenen alten Stadt Lassan; unser Dorf ist heute ein Lassaner Ortsteil. Traditionell war es eine Stadt der Tischler, Drechsler und Ackerbürger. Nur von den zwei geschwungenen Hauptstraßen aus sehen die niedrigen, etwas skandinavisch anmutenden Häuser so aus, wie man es sich in einer Kleinstadt vorstellt. Die Hinterhöfe führen zu Gärten und Kartoffeläckern. Bis in die 1950er Jahre hinein waren die Lassaner Ackerbürger Selbstversorger. Noch heute bauen vor allem die älteren Leute ihre eigenen Kartoffeln an. Christian bewirtschaftet ein größeres Feld, etwa zweieinhalb Morgen. Jährlich erntet er 300 Zentner Kartoffeln, davon mietet er ein Zehntel für seine Familie und als Tierfutter ein. Ich schaue bei ihm vorbei, um zu fragen, wie er seine Kartoffelmiete aufschichtet.

»Hier steht alles geschrieben«, meint er und überreicht mir stolz eine vergilbte, kleine Broschüre. »Da brauch’ ich gar nichts zu erzählen.« Es ist das »Handbuch für Bauern und Siedler« aus dem Jahr 1947, erschienen kurz nach der Bodenreform, die in den ersten Jahren der DDR bislang von Gutsherren bearbeitetes Ackerland unter der Bevölkerung aufteilte. Viele Neusiedler, die vorher nichts mit Landwirtschaft zu tun hatten, erhielten dadurch ein fünf bis acht Hektar großes Gelände und brauchten Information.

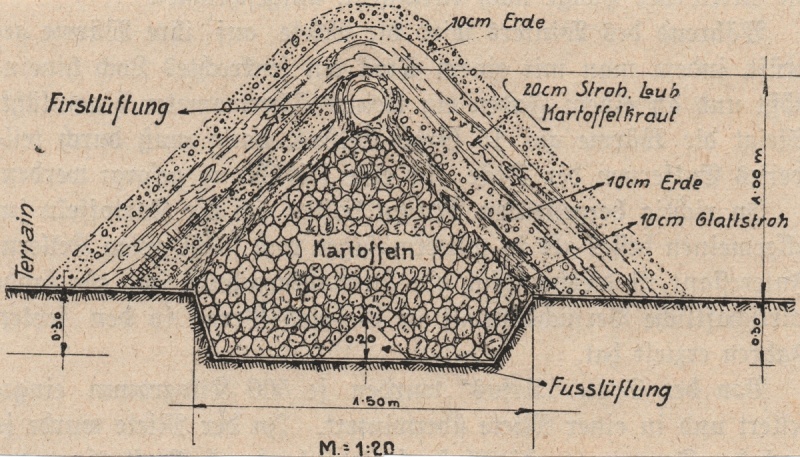

Christian hat das Buch auf Seite 97 aufgeschlagen und zeigt dort auf einen gezeichneten Längsschnitt durch eine »Erdmiete zur Überwinterung von Dauergemüse«, das heißt für sämtliche Kohlarten, Sellerie, Möhren, Rote Rüben, Rettiche und Kohlrabi. Mit fällt auf, wie spitz der mit Erde und Stroh überwölbte, längliche Haufen oben zuläuft. »Damit der Regen gut ablaufen kann«, betont Christian Kickhefel. – »Macht ihr das genauso wie in diesem Buch?«, möchte ich wissen. »Ja. Für die Kartoffeln graben wir zuerst ein Bett von ungefähr 20 Zentimetern in die Erde. Da gibt es eine Regel für die Himmelsrichtung, die auch hier im Buch steht: ›Die Richtung der Miete geht von Ost nach West‹.« Der kalte Ostwind und der nasse Westwind haben an den schmalen Seiten des Hügels weniger Angriffsfläche. Wieder etwas gelernt!

»Kartoffelmieten dürfen nicht besonders groß sein, sonst werden sie zu warm«, erklärt Christian weiter. »Hier steht es: eineinhalb Meter breit und 80 Zentimeter hoch.« Auf der Zeichnung im Buch liegt ein Rohr unmittelbar auf dem Gemüsehaufen – nicht senkrecht wie ein Schornstein, in den es hineinregnen könnte, sondern parallel zum Boden. Ein Drainagerohr mit fünf Zentimetern Durchmesser sei geeignet, um den Luftkanal zu bilden, lese ich, aber auch vier aneinander genagelte Latten. »Das ist zur Entlüfung«, weiß der Bauer. »Muss man aber nicht unbedingt machen. Wir haben oben auf die Miete einfach eine Bahn Stroh gepackt und das offen gelassen, also bis zum Frost noch keine Erde drübergeschaufelt – das funktioniert genauso. Kurz bevor es richtig kalt wird, kommen dann Strohballen rund um die Miete, und dann nochmal Erde drüber.« Aha – gerade begreife ich etwas: Eine Miete wird nicht sofort nach der Ernte fertig gebaut. Hat der Herbst noch warme Tage, ist die Zeit für die Strohschicht noch nicht gekommen, sondern lediglich eine erste Erdschicht – Christians Buch sagt: 10 Zentimeter dick – sorgt für Dunkelheit, Kühlung und mäßige Feuchtigkeit. Oben bleibt ein schmaler Streifen unbedeckt bzw. nur mit etwas lockerem Stroh ausgestopft für die Belüftung. Erst kurz vor dem Frost wird die eigentliche Isolierschicht angebracht. »Früher gab es längliche Ballen Roggenstroh, etwa 20 Zentimeter dick«, erinnert sich der Landwirt. »Die waren perfekt geeignet, um die Mieten zu dämmen. Du baust sie versetzt – wie beim Mauern – so dass keine Ritzen entstehen. In Roggenstroh gehen die Mäuse nicht rein, das ist viel besser als Weizenstroh.«

Es geht nichts über den Rat eines alteingesessenen Nachbarns! Aber auch kreative Neusiedler haben manchmal gute Tipps: Als wir Anfang Mai Wibke Seifarth und Stefan Raabe vom Landkombinat Gatschow bei Demmin besuchten, bekamen wir kistenweise eingemietete Karotten geschenkt. Stefan holte sie aus Waschmaschinentrommeln, die er in die Erde eingegraben hatte; darüber waren einige Ballen Stroh gelegt. So eine Konstruktion scheint zwar komfortabler zu sein, als ein mit Erde überwölbter Haufen, aber trotzdem werden wir in diesem Herbst wieder die archaischen Rübenhügel anlegen. Die Technik ist so einfach und so wirkungsvoll! Immer wenn mein Blick auf die Haufen fällt, frage ich mich, welche Geschichten sich die Wurzeln wohl den Winter über erzählen. •

Das »Handbuch für Bauern und Siedler« ist schon lange vergriffen, aber: Alle wichtigen Informationen über Mieten und Feldkeller finden sich auch im Buch »Naturkeller« von Claudia Lorenz-Ladener aus dem Ökobuch-Verlag.

Gerade beim Einmachen und Einkochen verwenden wir selbstverständlich exotische Zutaten. Wie kommen sie auf einem menschenfreundlichen Weg in die Küche?

Die bekannte Umweltjournalistin und »Zeit«-Reporterin Christiane Grefe trägt mit ihrem neuen Buch »Global Gardening« zu einer wichtigen Debatte bei, die bereits 2014 für eine breitere Leserschaft durch Franz-Theo Gottwalds und Anita Krätzers Streitschrift

Eigentlich soll uns die Schule auf das Leben vorbereiten. Mich hat sie eher davon entfernt.Am Ende der 9. Klasse einer Montessorischule fragte mich meine Lehrerin, was meiner Meinug nach Menschen glücklich und frei mache. Ich antwortete: »Bildung«. Folgerichtig bin ich aufs